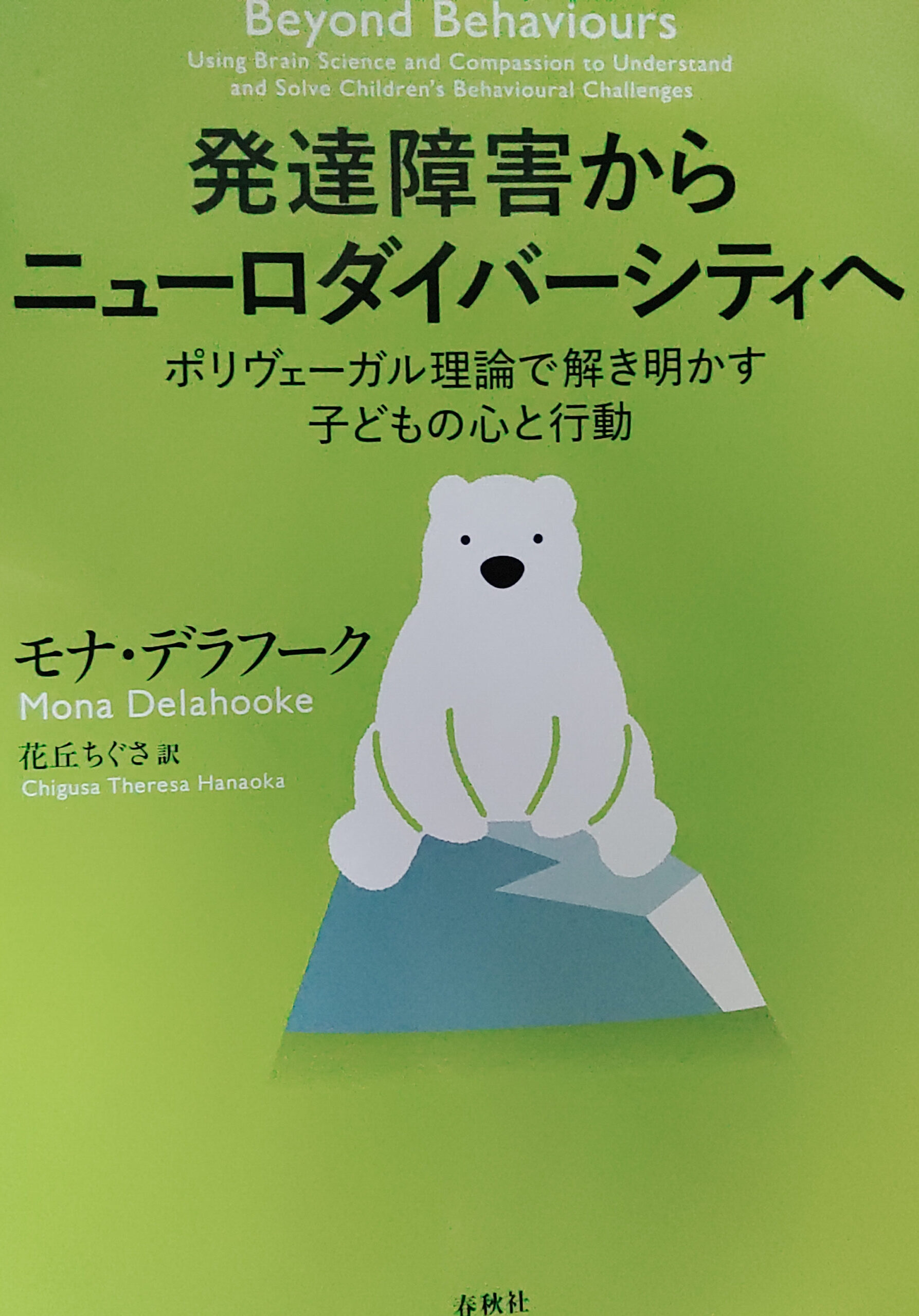

【最終回まとめ】「困った行動」はサバイバルのサイン!ポリヴェーガル理論が示す、子どもの心と成長の新しい地図

全3回にわたり、子どもたちの行動に対する見方を根本から変える**「ポリヴェーガル理論」と「ニューロダイバーシティ」**の考え方を探ってきました。

スティーブン・W・ポージェス博士が提唱したポリヴェーガル理論は、「脳と身体は双方向で連携し、子どもたちの生存と成長を助けている」という真実を明らかにしました。子どもたちが示す「困った行動」は、その子の神経系が、環境からのストレスに対して必死に適応しようとしている**「生存反応」**であると肯定的に捉え直すことが、この理論の最大の贈り物です。

最終回となる今回は、この新しい知識を、特に学校や家庭での支援にどのように活かしていくか、発達の特性やトラウマの影響も含めて、実践的な道筋を総まとめします。

Ⅰ. 行動のパラダイムシフト:「悪いこと」ではなく「適応」の努力

1. 「大人しくしなさい」が神経系に与える影響

私たちは日々の生活の中で、子どもたちに「手を動かさない」「大人しく座りなさい」といった指示をしてしまいがちです。しかし、ポリヴェーガル理論に基づけば、子どもたちがそわそわしたり、体を動かしたりする行動は、単なる「行儀の悪さ」ではなく、その子の**神経系がその場に適応しようとする「生理的な必要性」**に基づいています。

子どもがストレスや不安を感じると、神経系は**「赤の経路」(闘争・逃走)に入り、闘うか逃げるかのエネルギーが身体に溜まります。貧乏ゆすりやそわそわといった動作は、この過剰なエネルギーを制御された形で解放し、パニックを回避しようとする自己調整**の試みです。

- 大人が止めることの影響: 大人が命令的な口調で「動くな」と強制的に静止させると、この解放プロセスが妨げられ、エネルギーが行き場を失います。その結果、強い内的なストレス(不安感、イライラ感)となって子どもを苦しめ、集中力や感情のコントロールがさらに難しくなります。さらに、この緊張感は周りの子どもたちにも伝わり、集団全体の緊張を高めてしまう可能性があります。

ポージェス博士は、「多くの人は個人差の根底にある神経基盤を調査して理解しようとしません。子どもたちに基本的にその行動は悪いことだと伝えています。しかし、こうした行動は不随意に起きているのです」と指摘します。私たちは、この不随意な生存反応を罰するのではなく、その「唯一無二の感性」を理解し、建設的な方法へと導く必要があるのです。

2. ニューロダイバーシティと自閉症・発達障害の視点

ニューロダイバーシティ(神経多様性)の考え方は、「脳の働き方には自然な違いがあり、それは優劣ではなく個性である」と捉えます。特に、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)といった発達障害の特性を持つ子どもたちは、この個人差が顕著に現れます。

例えば、ASDの子どもが耳を塞いだり、ADHDの子どもが授業中に席を立ってしまうのは、彼らの神経系が**「定型発達」の子どもたちとは異なる方法で感覚情報を処理している**ためです。

- ASDの子どもにとって、教室の蛍光灯の音やざわめき、強い匂いなどは、神経系にとって処理しきれないほどの「危険信号」としてニューロセプション(無意識の安全検知)されている場合があります。耳を塞ぐのは、過剰な刺激から身を守り、神経系をシャットダウン(青の経路)から守ろうとする適応行動なのです。

- ADHDの子どもの「多動」は、体内の過剰な交感神経系のエネルギーを燃焼させ、かろうじて集中を維持しようとする自己調整の努力かもしれません。

私たちは、彼らの行動を**「感覚処理の個人差に基づいた適応行動」**として理解し、無理に動きを止めるのではなく、環境調整や感覚入力の代替案(フィジェットトイなど)を提供することで、彼らの最適な学習状態を支える必要があります。

さらに、子どもの行動を複雑にするのが、第4の障害とも呼ばれる発達性トラウマです。これは、幼少期に継続的・反復的に有害なストレスやネグレクトを経験することで、脳と神経系の発達に影響が出た状態を指します。

- トラウマは、ニューロセプションの感度を上げ、子どもを常に警戒状態(赤の経路)に置きます。安心できるはずの場所でも常に不安や怒りを感じたり、圧倒されるとすぐに**フリーズ(青の経路)**してしまったりと、感情の波が非常に大きくなります。

- トラウマの影響を受けた子どもは、周囲の穏やかな信号(緑の経路を活性化する信号)を受け取るのが難しく、学習や社会的な交流に大きな困難を抱えることがあります。

Ⅱ. 実践!癒やしと成長を育む「7つのポジティブ体験」

ポリヴェーガル理論が目指すのは、子どもたちの神経系を**「緑の経路(安心・つながり)」**に導き、ポジティブで豊かな経験を共有することで、自己調整力を育むことです。以下は、家庭や学校で実践できる具体的な方法です。

1. 温もりとつながりを持って、意図的に子どもに目を向ける 🤝

一日のうち、数分でもいいので、他のことを考えず子どもに意識を集中して目を向ける時間を作りましょう。「見守られている」という信号は、最も強力な安全信号です。

2. 子どもにあなたと一緒に何をしたいか聞いてみる 👂

子どもに選択権を与えることは、自律性とコントロール感を育み、神経系をリラックスさせます。ささやかなことでも、「自分で選べる」という体験が自信につながります。

3. マインドフルに外を散歩する 🍃

自然の中で景色や音に**意識的に注意を向ける(マインドフルネス)**活動は、神経系を静かに落ち着かせ、「今、ここが安全である」という感覚を体に再認識させます。

4. 食事の時間は社会的なつながりを持つ機会となる 🍽️

家族やクラスメイトとの穏やかな食事の時間は、顔の表情や声のトーンを通じた**「緑の経路」**の交流の場です。急がず、和やかな雰囲気の中で会話を楽しみましょう。

5. 遊びの時間を見つけて一緒に楽しむ 🤸

遊びは最高の神経エクササイズです。特に相互交流のある遊びに加わり、大人がリラックスして笑い合う姿を見せることで、子どもの神経系に「リラックスして大丈夫」という安全な手本を示します。

6. 身体を動かす🏃

人とのつながりを楽しみながら、自由に身体を動かせるようにすることは、子どもたちの社会情動的な発達に確実に役立ちます。

7. 音楽を聴く 🎶

聴覚は、神経系に直接作用します。穏やかな声のトーンやリラックスできる音楽は、聴覚を通じて**「緑の経路」**を刺激し、心と体の緊張を効率的に和らげます。

ポリヴェーガル理論は、子どもたちの行動の背後にある「生存の物語」を解き明かし、私たちに**「まず安全を」**というシンプルな、しかし強力なメッセージを伝えています。すべての子どもたちの神経系に「ここは安全だ」という信号を送り続け、ポジティブで豊かな経験を共有していくことこそが、彼らの自己調整力と生きる力を育むための、新しい道筋なのです。

コメント